潮汕地区过生日一般以虚岁为主,周岁概念仅在特定场景中体现。其传统习俗中虚岁记龄方式贯穿生日文化,并通过孝道内涵、年节仪式等强化民俗认同,具体表现如下:

一、虚岁记龄的孝道内涵与生日传统

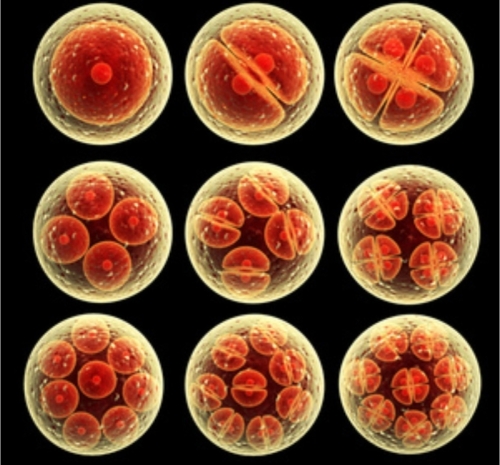

潮汕人采用虚岁计算年龄,源于古人对生命形成的认知,人们认为人的生命是从母亲怀孕的那一刻就开始了,经过十月怀胎后才来到这个世界,所以婴儿出生即算一岁;

此后每逢除夕或春节增岁,这种记龄方式与孝道文化深度关联:在"做公德"(超度仪式)中,经文会特别诵读纪念母亲怀胎艰辛的内容,体现对母难日的重视;五十岁后过大生日的传统,也源于对母亲生育之恩的纪念。虚岁不仅标记年龄,更承载着对生命起源的敬畏,成为潮汕生日文化的核心逻辑。

二、周岁礼的特殊场景与集体属性

潮汕周岁礼主要针对男婴,但存在两个关键特征:其一,仪式不在满周岁当日举行,而是延至次年正月元宵期间;其二,仪式内容以祭祖、挂灯、演丁戏等集体活动为主,强调"添丁"的家族意义,而非个人生日庆祝。这种设计使周岁礼脱离了个人年龄标记的功能,成为宗族社会结构中的仪式符号,与日常生日的虚岁传统形成互补。

三、冬至增岁的民俗实践与虚岁强化

潮汕民间流传"吃过冬节圆,就算大一年"的谚语,冬至食用汤圆后即增岁。这一习俗与生日庆祝共同构成虚岁记龄的双重保障:生日按虚岁增岁,冬至作为年节再次确认年龄增长。两者结合使虚岁概念深入日常生活,形成"生日+年节"的完整增岁体系,进一步巩固了虚岁在潮汕文化中的主导地位。

综上,潮汕地区虽存在周岁礼等涉及周岁概念的场景,但其本质是宗族仪式而非个人生日庆祝。日常生日文化始终以虚岁为核心,通过孝道叙事、年节仪式等持续强化虚岁记龄的民俗认同,形成独特的年龄计算与生命庆祝传统。

虚岁与周岁背景

在潮汕地区,问及岁数时,人们常常会提及“虚岁”这一概念。而对于“周岁”的理解,可能对于大多数人来说并不清晰。那么,虚岁究竟是如何“虚”的呢?这背后蕴含着怎样的文化传统和历史渊源呢?

► 虚岁的文化内涵

虚岁,这一与中国传统记岁方法紧密相关的词汇,其背后蕴含着深厚的文化内涵。虚岁是相对实岁(或称周岁)的记岁方式,体现了一种中国人对时间与生命的独特理解。它是中国古代唯一的记岁方法,逢春节,人们的年龄便会增加一岁。这种以年为单位的记岁方式,不仅体现了中国人对于时间流转和生命历程的深刻理解,也蕴含着一种对生命的敬畏与尊重。

► 虚岁的历史渊源

虚岁与中国古代的天文历法科学知识密不可分,同时也体现了中国祖先独特的民族性格。虚岁与中国古代唯一记岁方法相连,源于对自然周期的观察,通过春节增加一岁说明对时间流逝的独特感知。虚岁是一种与实岁相对的记岁方式,其中“虚”字寓意着一种舍小求大的概算逻辑,而“实”则代表着真实、确切。

► 历法的演变

历法的诞生源于天文观测的智慧。古历法依赖于太阳与月亮的运动,虽具独特性但精度有限。古人通过观察太阳的升落与昼夜更替,创立了“日”的概念,即一个完整的昼夜。同样,月亮的圆缺变化也启发了“月”的定义,而“年”则被古人理解为寒暑交替、草木荣枯的自然周期。

中国古代历法独具特色,采用阴阳合历的方式:以太阳的运动周期定年,以月亮的圆缺周期定月,并通过闰月来协调年与月的关系。然而,这种历法方式也带来了一定的不精确性。例如,一个在闰月初三出生的人,其明年的生日该如何庆祝呢?

生辰与属相

► 生辰与时间记录

生辰和诞辰是中国古人记录时间的方式,与现代“生日”不同,更注重年月日时的信息。古代以“生辰”和“诞辰”记录时间,与现代“生日”不同,更注重年月日时的信息。中国古人并无现代意义上的“生日”概念,与之相近的词汇是“生辰”与“诞辰”。这两者虽与生日相关,但并非同一概念。

► 生肖与虚岁

与生辰紧密相连的是属相。属相是中国古人独创的一种记岁方法,属相与干支纪年法紧密相连,以动物形象代表年份,奠定虚岁概念的基础。属相以十二种动物形象为代表,与十二地支相对应,记录人的出生年份。这种记岁方式以年为单位,不考虑月日和时辰,确保每个人都能对应一个固定且唯一的属相。

► 年与岁的传说

流传的传说将“年”和“岁”描绘为怪兽,反映古人时间观念中对具体物象的依赖,这种氛围中形成了过年的传统。在原始思维中,数字概念并未抽象形成,因此我们的先祖将“年”和“岁”视为具体可感的物象。春节的增岁意义深深植根于各种庆祝活动之中。

春节与增岁

► 拜年传统与意义

自古至今,全国各地的人们都保持着相同的过年习俗,其核心便是拜年。春节通过拜年传递祝福,视作每个人的“生日”,标志新年开始与增长,“天增岁月人增寿”的对联诠释了这种情感。拜年传统上是在家族或宗族成员间进行的一种仪式,包括拜访年长的亲戚、赠送礼物、行礼祝福,这种活动的背后逻辑在于,春节被视为每个人的生日,象征着新的开始和增长。

文章还在整理更新中。。。

| 分类 | 传统风俗 |

| 作者 | |

| 发布单位 | 大潮汕文化及族谱平台 |

| 主办单位 |